惠州智慧园区方案在实施过程中,因验收标准不明确、技术指标模糊、责任划分不清等问题,引发了一系列争议。这些争议不仅影响了项目的顺利推进,也对合作方之间的信任造成了冲击。以下通过一个典型案例,分析争议产生的原因,并提供解决参考。

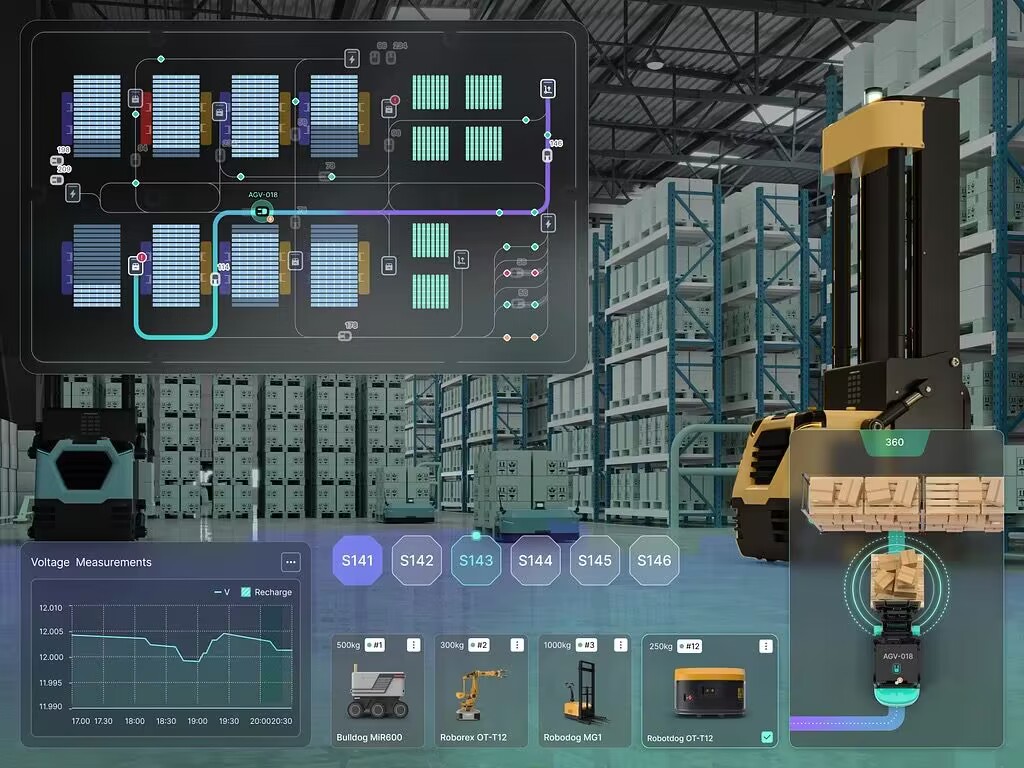

案例背景为某科技公司承接的惠州智慧园区建设项目,项目涵盖物联网平台搭建、数据中台建设、智能安防系统部署等模块。项目合同中虽明确了总体目标,但未对关键性能指标进行详细量化。例如,物联网平台的响应时间、数据采集频率、系统稳定性等均未设定具体数值,导致后期验收时出现分歧。

在项目接近尾声时,业主单位认为系统功能未达预期,尤其是数据中台的数据处理效率和实时性不足,无法满足日常运营需求。而承建方则强调,其设计方案符合行业通用标准,且已通过内部测试。双方在验收标准上难以达成一致,最终导致项目迟迟未能完成验收,甚至面临违约风险。

争议的核心问题在于:一是验收标准缺乏可操作性,二是技术指标未提前明确,三是责任归属不清晰。这些问题在智慧园区这类复杂系统集成项目中尤为常见。由于智慧园区涉及多个子系统,不同系统之间的协同性和兼容性成为验收的关键点,若前期沟通不足,极易引发后续矛盾。

针对此类问题,建议采取以下措施进行解决:

首先,加强前期沟通与需求确认。在项目启动阶段,应组织多方参与的需求评审会议,确保各方对项目目标、技术要求、验收标准形成共识。同时,可引入第三方专业机构进行需求评估,提升方案的科学性和可行性。

其次,制定详细的验收清单与评分标准。对于每个子系统,应明确验收内容、技术参数、测试方法及合格标准。例如,物联网平台的响应时间应控制在200ms以内,数据采集频率不低于每秒1次,系统可用性需达到99.9%以上。

再次,建立动态调整机制。在项目实施过程中,若发现原有方案存在不足,应及时协商调整,避免因临时变更导致验收困难。同时,设立专门的协调小组,负责监督项目进度并处理突发问题。

最后,强化合同管理与法律保障。在合同中明确各方权责,细化验收流程与争议解决机制。一旦发生纠纷,可通过仲裁或诉讼等方式依法解决,维护各方合法权益。

综上所述,惠州智慧园区方案验收争议反映出项目管理中的薄弱环节。只有通过规范流程、明确标准、加强沟通,才能有效避免类似问题的发生,推动智慧园区建设顺利落地。